- Startseite

- Forschungsabteilungen

- Quantendetektion

- Forschungsergebnisse

- Substrate für die Plasmonen-verstärkte VCD Spektroskopie

Substrate für die Plasmonen-verstärkte VCD Spektroskopie

23.03.2019

Der Nachweis von reinen optischen Isomeren mittels Infrarotspektroskopie benötigt sowohl speziell ausgerüstete Messinstrumente als auch wenig oder unverdünnte Substanzen. Durch die Plasmon-basierte Verstärkung des Schwingungszirkulardichroismus könnten vergleichsweise deutlich kleinere Substanzmengen untersucht werden. Entsprechende Substrate wurden zum ersten Mal designt, hergestellt und charakterisiert.

Von R. Knipper // T. Mayerhöfer

Chiralität ist eine physikochemische Eigenschaft der wir täglich begegnen. Übersetzt bedeutet der Begriff „Händigkeit“ und erklärt damit anschaulich, dass sich zwei Objekte wie Bild und Spiegelbild verhalten, also im gleichen Verhältnis zueinander stehen wie unsere linke und rechte Hand. Dieselbe Erscheinung wird auch an Molekülen beobachtet, etwa bei der aus der Werbung bekannten rechts- und linksdrehenden Milchsäure. Chemisch betrachtet, das heißt bezüglich ihrer Reaktionen, zeigen beide Moleküle praktisch keinen Unterschied. Tatsächlich besitzen beide Formen nämlich die gleiche Summenformel und die gleichen funktionalen Gruppen. Beiden ist auch gemeinsam, dass sie ein C-Atom besitzen welches vier verschiedene dieser funktionalen Gruppen trägt. Der einzige Unterschied besteht nun in der räumlichen Anordnung dieser funktionalen Gruppen. Dieser Unterschied ist dafür verantwortlich, dass sich beide Moleküle wie Bild und Spiegelbild verhalten. Man nennt sie deshalb „Enantiomere“.

Während chemisch praktisch kein Unterschied zwischen Enantiomeren besteht, ist biochemisch betrachtet der Unterschied beträchtlich. Ursächlich dafür ist, dass die Mehrzahl der Bausteine des Lebens, die Aminosäuren, ebenfalls chiral sind und in Organismen grundsätzlich nur eines der Enantiomeren vorkommt. Dementsprechend sind unsere Enzyme chiral selektiv, d.h. sie katalysieren nur Reaktionen eines Enantiomers, das andere wird nicht abgebaut. Die Folgen können fatal sein, wie beispielsweise bei dem Arzneistoff Contergan, bei dem das eine Enantiomer beruhigend wirkt, während das andere schwere Missbildungen an ungeborenen Kindern hervorruft. Da bei der chemischen Synthese oft beide Enantiomere entstehen, oder sich das eine Enantiomer mit der Zeit in das andere umwandeln kann, braucht man schnelle Analysemethoden.

Eine solche schnelle Analysemethode kann mit Licht realisiert werden. Die Enantiomere werden nämlich nicht umsonst als links- bzw. rechtsdrehend bezeichnet. Vielmehr wird damit die Eigenschaft beschrieben, dass das eine Enantiomer die Schwingungsebene linear polarisierten Lichts nach links- und das andere dieselbe nach rechts dreht. Mit dieser Eigenschaft geht einher, dass die beiden Enantiomere sogenanntes zirkular polarisiertes Licht (die Schwingungsebene von Licht mit dieser Eigenschaft wird permanent gedreht, und die Spitze des Polarisationsvektors beschreibt einen Kreis) unterschiedlich stark absorbieren. Allerdings sind diese Unterschiede im sogenannten Zirkulardichroismus sehr klein. Im Bereich des sichtbaren Lichts beträgt der Unterschied ein Promille. Im infraroten Spektralbereich, in dem die Molekülschwingungen angeregt werden, sind sie sogar noch ein bis zwei Größenordnungen geringer. Zusammen mit den weniger brillanten Strahlungsquellen und den geringeren Sensitivitäten der Detektoren in diesem Bereich scheint es wenig sinnvoll zu sein den Zirkulardichroismus in diesem Bereich zu messen. Allerdings sind die Banden für biologische Moleküle normalerweise viel zahlreicher und charakteristisch für die Struktur, im Gegensatz zum UV-Bereich und dem sichtbaren Bereich des Spektrums. So charakteristisch, dass man sogar mit Hilfe von quantenmechanischen Rechnungen die absolute Struktur, also die tatsächliche Anordnung der Substituenten bestimmen kann.

Außerdem lassen sich die geringen Unterschiede theoretisch plasmonisch verstärken. Im Gegensatz zum sichtbaren Bereich können plasmonische Strukturen Resonanzfrequenzen aufweisen, welche mit den Schwingungsanregungen übereinstimmen. Das ist im UV-Bereich zumindest nicht mit Gold- und Silberstrukturen zu erreichen, da diese dort keine plasmonischen Metalle mehr sind (strenggenommen sind beide in diesem Bereich keine Metalle mehr).

In der Praxis ist diese resonante plasmonische Verstärkung im infraroten Spektralbereich bislang jedoch noch nicht erzielt worden. Ein Grund dafür ist womöglich, dass die Theorie hinter der plasmonischen Verstärkung von chiralen Effekten noch nicht genügend verstanden ist. Die gängige Lehrmeinung geht nämlich dahin, dass plasmonische Substrate für die Verstärkung chiraler Effekte selbst nicht chiral sein sollten. Stattdessen sollen sie aber ein sogenanntes „superchirales Feld“ hervorrufen, in dem die Feldlinien des elektrischen und des magnetischen Feldes möglichst nicht senkrecht aufeinander stehen sollen und das möglichst, neben einer großen Stärke, auch immer das gleiche Vorzeichen aufweist.

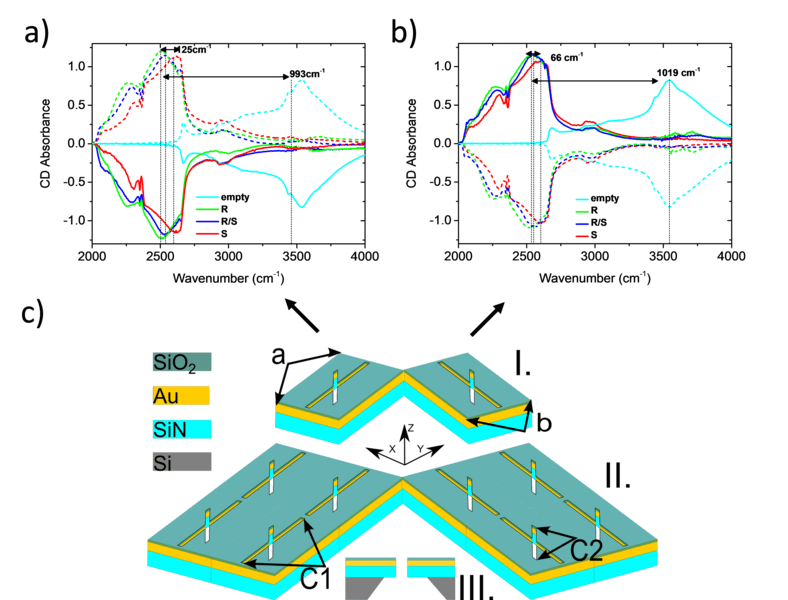

Bei dem von uns designten und hergestellten Substraten haben wir uns über alle diese Prinzipien hinweggesetzt: Es ist selbst chiral und die Bereiche mit positiven superchiralen Feld werden von solchen mit negativen superchiralem Feld egalisiert. Trotzdem ist es das erste Substrat welches tatsächlich funktioniert und mit dem man klar zwischen den Enantiomeren und der 1:1 Mischung, dem sogenannten Racemat, unterscheiden kann, siehe Abbildung 1. Demgemäß wird die zukünftige Arbeit nicht nur darin bestehen, dass Substrat noch zu optimieren, sondern auch darin, zu verstehen warum und wie das Substrat funktioniert und wie die bestehende Theorie dementsprechend modifiziert werden muss.

Gefördert von: EU, Freistaat Thüringen, BMBF, DFG, FCI, Carl-Zeiss-Stiftung.